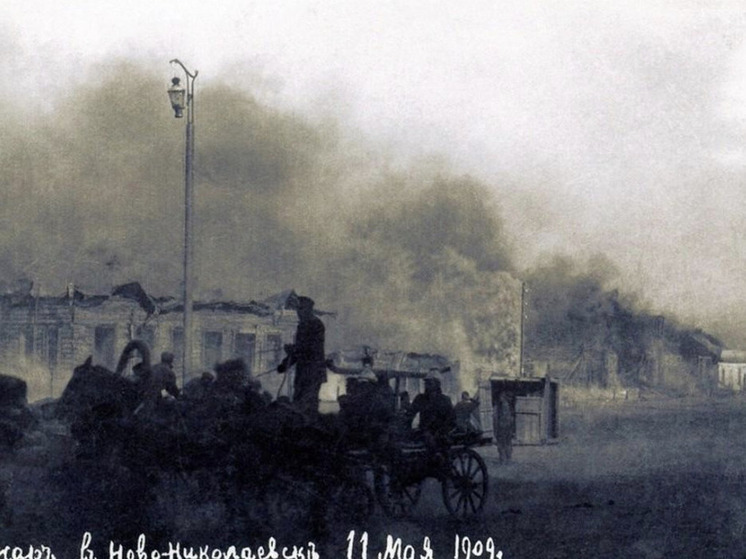

Пламя быстро охватило небольшую постройку, затем перекинулось на сеновал, амбар и жилой дом. Увеличивающийся ветер способствовал распространению огня, который вскоре достиг соседнего склада, где начали взрываться ёмкости со скипидаром.

Искры унесло на соседние улицы, и всего за час огонь распространился от Александровской (ныне Серебренниковская) до Мостовой, Спасской (Спартака), Кривощёковской, Воронцовской (Свердлова) и Логовской (Семьи Шамшиных).

Пожар охватил значительную часть городской территории, ограниченной рекой Каменкой, Николаевским проспектом и улицей Тобизеновской (сейчас Максима Горького). Пожарные не смогли сразу приступить к тушению, так как каланча была отрезана огнём.

На место происшествия прибыли городская и Закаменская пожарные команды, однако локализовать пламя удалось только после значительных разрушений. В результате огонь уничтожил 22 квартала, включая 794 деревянных дома и хозяйственные постройки.

Общий ущерб составил более 5 миллионов рублей в золотом эквиваленте, а около 6 тысяч человек остались без крова.

Несмотря на масштаб разрушений, уцелела деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вскоре после пожара в городе началась эпидемия тифа.

Это событие стало серьёзным испытанием для Новониколаевска, однако в течение следующих 2–3 лет разрушенные кварталы были восстановлены. Пожар 1909 года стал одним из ключевых факторов для последующей модернизации городской инфраструктуры и усиления мер по пожарной безопасности.